01/2021 Bühne frei

Stand.punkt

Mit Holz den Klimaschutz stärken

Jedes Stück Holz im Bau trägt zum Klimaschutz bei. Denn in Holzbauwerken und -produkten bleibt der Kohlenstoff über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte gebunden. Zudem verursacht die Herstellung von Holzbauteilen viel weniger CO2-Emissionen als die Produktion von vergleichbaren Elementen aus Stahl, Beton oder Ziegelstein. Bauherren und Planende sollten deshalb mehr Holz im Bau einsetzen, insbesondere in der tragenden Konstruktion.

Text Nicolas Gattlen | Grafik EnergieSchweiz

Die Schweiz will bis im Jahr 2050 klimaneutral sein. Allein durch Treibhausgas-Einsparungen lässt sich dieses Ziel nicht erreichen. Helfen sollen künftig auch Technologien, die Treibhausgase direkt aus der Luft absaugen und einfangen, sogenannte Direct-Air-Capture?(DAC)-Verfahren. Das CO2 kann anschliessend im Boden eingelagert oder als Düngemittel genutzt werden. Im zürcherischen Hinwil ist seit 2017 eine erste kommerzielle DAC-Anlage in Betrieb; sie filtert pro Jahr 900 Tonnen CO2 aus der Luft. Allerdings benötigen diese Verfahren sehr viel Energie, und die sichere Einlagerung von CO2 im Boden ist äusserst anspruchsvoll.

Allein mit Wasser, Erde und Licht vollbringen Bäume im Prinzip dieselbe Leistung: Über Spaltöffnungen auf der Oberfläche der Blätter und Nadeln nehmen sie CO2 auf und bauen daraus Zucker auf. Dieser dient einerseits als Energielieferant, andererseits als Baustoff, aus dem die Bäume Holz, Rinde, Wurzeln, Blätter oder Nadeln herstellen. Solange ein Baum lebt und wächst, nimmt er mehr CO2 auf, als er durch die Zellatmung (Abbau von Zucker zur Energiegewinnung) abgibt. Erst wenn er stirbt und vermodert, gibt er den im Holz gespeicherten Kohlenstoff an die Luft zurück.

Der Wald ist klimaneutral

Im Schweizer Wald wächst derzeit mehr Holz nach, als genutzt wird oder zerfällt – jährlich nimmt der Wald so 1,5 bis 2 Millionen Tonnen mehr CO2 auf, als er abgibt. Diese Speicherung ist allerdings nur temporär. Denn der Wald ist langfristig klimaneutral – unabhängig davon, ob er als Naturwald der natürlichen Sukzession unterliegt und das Holz im Wald verrottet oder ob er nachhaltig bewirtschaftet und das Holz geerntet wird. Es ist deshalb sinnvoll, die Wälder zu nutzen und möglichst den gesamten jährlichen Holzzuwachs und den gespeicherten Kohlenstoff im Gebäudepark «einzulagern». In Möbeln und Gebäuden bleibt der Kohlenstoff über Jahrzehnte oder gar mehrere Jahrhunderte hinweg sicher gebunden, länger und sicherer als im Wald, wo ein Sturm oder ein Feuer innert Kürze grosse Mengen an CO2 freisetzen kann.

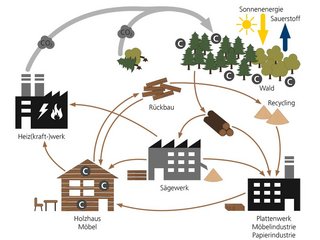

Kohlenstoff im Materialkreislauf

Die Freisetzung des Kohlenstoffs lässt sich nochmals hinausschieben, wenn das Holz nach dem Rückbau wiederverwendet wird. Das gelingt umso besser, wenn bereits bei der Planung die weitere Nutzung der Bauteile und Baustoffe berücksichtigt wird. Hölzer, die mit chemischen Schutzmitteln behandelt wurden, schränken eine spätere Nachnutzung in Bauprodukten oder Holzwerkstoffplatten massiv ein. Wichtig sind auch flexible Konstruktionen, welche die Reparatur, den Austausch und die Wiederverwendung von Bauteilen erleichtern. Prioritär sollten gedübelte und geschraubte Lösungen gewählt werden.

Holz kann aber nicht nur Kohlenstoff speichern, sondern auch CO2-Emissionen von fossilen Energieträgern (Öl, Gas, Kohle) und von energieintensiven Bau- und Werkstoffen einsparen. Die Herstellung, der Transport und die Entsorgung von Stahl, Aluminium, Beton und Ziegelstein erfordern einen deutlich höheren Energieeinsatz (graue Energie) und verursachen höhere CO2-Emissionen als die Verwendung von Holz. Als Faustregel kann gelten, dass 1 Kubikmeter Holz etwa 700 Kilogramm CO2-Emissionen verhindert, wenn er als Werkstoff anstelle von Beton und Stahl eingesetzt wird. Gerade in der (materialreichen) tragenden Konstruktion lässt sich mit Holz viel CO2 einsparen – zugleich bleiben alle gestalterischen Möglichkeiten offen.

Potenzial wird nicht ausgeschöpft

Berechnungen des BAFU zeigen, dass sich durch energetische und materielle Substitutionen um das Jahr 2025 in der Schweiz jährlich gut acht Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermeiden liessen, was rund 15 Prozent der aktuellen jährlichen Treibhausgasemissionen entspricht. Gegenüber dem im Jahr 2000 geschätzten CO2-Effekt der Holzanwendung bedeutet dies eine zusätzliche Einsparung von sechs Millionen Tonnen pro Jahr. Dieses Potenzial kann aber nur ausgeschöpft werden, wenn in den Schweizer Wäldern mehr Holz geschlagen und das Holz kaskadenartig genutzt wird – erst als (mehrfach verwendetes) Baumaterial und zuletzt als Brennstoff. Der Trend geht allerdings in die andere Richtung: Das geerntete Holz wird zunehmend für die Energie- und Wärmegewinnung verwendet, während Holzwerkstoffe aus dem Ausland importiert werden. Die Transporte mindern die möglichen Einsparungen erheblich. Berechnungen zeigen, dass ein Kubikmeter Brettschichtholz, das aus Ungarn oder Österreich importiert wird, fast 80 Prozent mehr CO2-Emissionen verursacht als das in der Schweiz produzierte Brettschichtholz.

Gesamtenergie im Fokus

Bisher lag der Fokus des Gesetzgebers und der Bauherren hauptsächlich auf der Betriebsenergie. Als Folge davon benötigen die heutigen, gut gedämmten Gebäude rund 75 Prozent weniger Heizenergie als die Häuser vor 40 Jahren, und der verbleibende Bedarf wird zunehmend mit erneuerbaren Energien gedeckt. Die graue Energie hingegen nahm mit der höheren Dichte in den Bauten zu – sie entspricht heute dem Äquivalent von 60 Jahren Betriebsenergie. Eine Betrachtung der Gesamtenergie wird also immer dringlicher und zum entscheidenden Hebel für den Klimaschutz beim Bauen.

Short Facts

- Innerhalb von 3 Sekunden wächst im Schweizer Wald 1 Kubikmeter Holz nach, pro Tag ergibt das 685 Einfamlienhäuser aus Holz

- Kubikmeter Holz bindet rund 1 Tonne CO2

- 1 Einfamilienhaus aus Holz bindet rund 40 Tonnen CO2 – das entspricht etwa der zehnfachen Menge, die wir in der Schweiz pro Kopf und Jahr emittieren

- Kubikmeter Schweizer Massivholz verursacht 49 Kilogramm CO2-Emission, während für die Herstellung von 1 Kubikmeter Stahlbeton 296 Kilogramm CO2 ausgestossen werden, also mehr als das Sechsfache

Ökobilanzen und Materialpässe

Die Plattform «Ökobilanzdaten im Baubereich» stellt der Baubranche firmenunabhängige Ökobilanzdaten zur Verfügung. Die Daten können als Grundlage für die Berechnung der Primärenergie, der CO2-Emissionen sowie der Umweltbelastungen für Baumaterialien, Gebäudetechnik, Energie und Transporte genutzt werden. Sie werden zudem für Zertifizierungen von Bauprojekten gemäss Minergie (-P/-A/-ECO), SNBS Hochbau und 2000-Watt-Areale oder für Berechnungen nach dem SIA Effizienzpfad Energie herangezogen. Auch die Planungstools des Vereins eco-bau basieren auf diesen Daten. eco-bau stellt den Planenden zur Abschätzung der grauen Energie und der CO2-Emissionen in der Vorprojektphase ein einfaches Excel-Tool zur Verfügung. Während der Projektphase lässt sich die Ökobilanz eines Gebäudes mit umfassenderen IT-Tools (z. B. GREG, Thermo, Lesosai, Enerweb) berechnen. Für Planende stehen zudem verschiedene Umweltrechner zur Verfügung: Der «Holzrechner» zeigt die Umweltauswirkungen von Holz verschiedenster Herkunft auf.

treeze.ch/de/rechner

Hilfreich sind auch neue IT-Instrumente wie das Building Information Modeling (BIM). Damit lässt sich unter anderem der Energieverbrauch eines Gebäudes simulieren, die graue Energie berechnen (Plug-In ecoBIM) oder ein Materialpass der eingesetzten Baumaterialien erstellen. Materialpässe erleichtern die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Materialien. Künftig können sie in «Bibliotheken» zusammengefasst werden. Der Verein Madaster treibt diese Inventarisierung voran – mit dem Ziel, Kreislaufprozesse in Gang zu setzen und den Wandel hin zu einer ressourcenschonenden und klimaverträglichen Wirtschaft zu fördern. Eine erste Plattform (Madaster) steht interessierten Unternehmen bereits zur Verfügung. madaster.ch

Publikationen

«Graue Energie von Neubauten», «Graue Energie von Umbauten» (Energie Schweiz); Merkblatt SIA 2032 «Graue Energie – Ökobilanzierung für die Erstellung von Gebäuden» (2020); KBOB-Empfehlung: «Nachhaltiges Bauen mit Holz» (1/2020)

Weiterbildung

Bildungskurse mit Fokus auf Klima?/?Graue Energie: eco-bau.ch, sia.ch